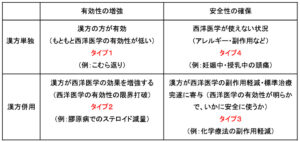

vol.07 漢方治療の適応を4つに分ける「安井分類」

安井分類とは、安井廣迪(やすい ひろみち)先生が考案した、漢方治療の適応を4つに分類したものです。タイプ1は漢方単独で有効な場合です。たとえば、こむら返りに芍薬甘草湯です。西洋薬より明らかに優れています。タイプ2は漢方を西洋薬に併用すると西洋薬の効果が高まる場合です。たとえば、膠原病の西洋薬治療に漢方薬を併用する場合などです。タイプ3は漢方が西洋薬の副作用を軽減させる場合です。たとえば、がん薬物療法の副作用対策に漢方薬を用いる場合です。このタイプ3は私がとくに専門にしている分野です。食欲不振に六君子湯(りっくんしとう)、全身倦怠感に補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、手足のしびれに牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)、口内炎に半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)などです。タイプ4は何らかの理由で西洋薬が使えない場合に漢方を使う場合です。たとえば、妊婦・授乳婦あるいは副作用やアレルギーのため西洋薬が使えない場合などです。

以上のことを図示すると次のようになります。

Motoo Y, Yasui H. Analysis on Kampo case reports from the viewpoint of “Yasui Classification”.

Traditional & Kampo Medicine 11(1): 60-64, 2024.

漢方薬の有効性と安全性の観点からも優れた分類と考えられます。皆さんも漢方を処方してもらうときには、これは安井分類のどのタイプに該当するのかを考えてみるのは意義深いことと思います。

vol.06 服薬方法の工夫

「漢方薬は味や匂いが気になって飲みにくい」と最初から漢方薬を敬遠する患者さんが一定の割合でいます。そのようなときは、あまり無理押しはしませんが、せっかく漢方が有効な可能性がある場合は、「水オブラート法」を試してみてはいかがでしょうか。市販のオブラートで漢方エキス剤を包み、少量の水に漬けて、数秒なじませ、ひとくち水と一緒に服用する方法です。無味無臭で、飲む量も少なく、服薬のストレスが激減します。オブラートは袋状のものが便利です(折りたたむ必要がありません)。この方法で漢方薬を自由に飲めるようになり、さまざまな症状に対応できるようになった、家族や友人・知人にも同じ方法を勧めて漢方を飲める人が増えてきたという声を聞きます。

漢方薬の名前には「○○湯」というものが多いですが、これは生薬を煎じた湯液(とうえき)に由来します。漢方エキス製剤は煎じ薬から工業的に生産される製品ですが、まさに「インスタント煎じ薬」です。漢方エキス製剤が使えるようになってから、漢方薬が身近になり、携帯もできて便利になりました。一方で、煎じ薬はドリップコーヒーのような味と香りがして、本格的な漢方治療を受けていると実感する患者さんもいます。そのことを念頭に、エキス製剤でも、顆粒のまま内服するよりもお湯に溶いて服用した方が効果的と言われ,香りとともに味や熱も薬効として取り込めるメリットがあります。特に真武湯(しんぶとう)や大建中湯(だいけんちゅうとう)のような体を温める処方では、このような温服(おんぷく)はお薦めです。逆にホットフラッシュにも使われる黄連解毒湯などの, 冷やす処方では冷水で服用する(冷服)ほうが効果的です。また黄蓮(オウレン)・黄芩(オウゴン),呉茱萸(ゴシュユ)などはかなり苦い生薬のため,これらを含む処方をお湯に溶かして服用するときには、苦味消しとしてココア粉末を混ぜると飲みやすくなります。

vol.05 夏バテにおすすめの漢方 ⇒ 清暑益気湯

清暑益気湯・・・清暑とは暑気を消し涼しくするという意味

9種類の生薬からなり、6種類が補中益気湯と共通

夏バテかなと思ったら漢方の助けを借りてみてはいかがでしょうか。最近の夏は猛暑が当たり前になってきましたが、皆様はどのように夏を乗り切っていらっしゃいますか。故渡部昇一上智大学名誉教授は「知的生活の方法」の中で、クーラーの活用法を説いています。適切にクーラー(冷房)を使うことは、猛暑時代にはさらに必要ですが、自分の体質に合わせて冷房と付き合う必要があります。「夏バテ」という言葉がありますが、真夏よりも夏が過ぎる頃に夏バテとなる場合が多いのです。東洋医学では人体に影響する気候的因子として、五邪(風・暑・湿・燥・寒)があり、ちょうど夏は暑と湿が重なる厳しい季節です。しかし、なるべく自然の温度と湿度に体を慣らし、適応できる心身を作ることが健康への道でしょう。

医療用漢方製剤に金沢の医王山(いおうぜん)を連想させる「医王湯(いおうとう)」という別名を持つ補中益気湯(ほちゅうえっきとう)があります。「中(=おなか)を補い、気を益す」という意味です。これは疲労感・全身倦怠感・食欲不振・夏やせなどに使われますし、感染症への生体防御能の向上なども報告されています。補中益気湯は1年を通して使えますが、夏には名前の似た「清暑益気湯(せいしょえっきとう)」という処方が使えます。清暑とは暑気を消し涼しくするという意味です。補中益気湯は10種類、清暑益気湯は9種類の生薬からなり、6種類が共通しています。水に関しては猛暑による発汗で脱水となり(津[しん]虚)、また疲労・脱力感・意欲の低下は気虚です。清暑益気湯に含まれる麦門冬(ばくもんどう)・五味子(ごみし)・人参(にんじん)の3生薬は「生脈散 (しょうみゃくさん)」と呼ばれ、補気健脾(ほきけんぴ)の意味があり、清暑益気湯は補中益気湯+生脈散と考えられます。生活習慣の工夫で夏を乗り切れない方は、一度漢方について相談されるとよいでしょう。