第104回 『逆境にどう立ち向かうか』 〜 『真の人情』を知る 〜

2025年11月15日早稲田大学エクステンション中野校での講座【「ジャンル人間の探求:『がんと生きる哲学』】に赴く。

【目標:がんと ともに暮らすことを知り、がん患者と対話し、がん患者に寄りそう方法を 受講者自らがみつけ、笑顔になることをめざします。

講義概要:『がん哲学』とは 生きることの根源的な意味を考えようとする患者と、がんの発生と成長に哲学的な意味を見出そうとする医師との対話から生まれました。 病理学者として 科学としての癌学には 哲学的な考え方を取り入れていく領域があるとの立場に立ち『がん哲学』を提唱しています。 日本人の半分が がんになる時代、好むと好まざるとにかかわらず 多くの人ががんと一緒に生きる方法を見つけなければなりません。 授業では テキストの読みあわせと解説をしつつ 受講者との対話を中心に講義をすすめます。 がんと ともに生きる患者さん、家族や身近に患者がいる人、医療従事者等患者に寄りそいたいと思う方すべてが対象です。

テキスト:『新渡戸稲造 壁を破る言葉: 逆境に立ち向かう者へ40のメッセージ』樋野興夫著(三笠書房)をお読みいただくと、より理解が深まります。】

と紹介されている。 今回は、4章『逆境にどう立ち向かうか』の34節の【『逆境を知る者だけが『真の人情』を知る』】から音読しながら進める!(添付)

その後、【『宮川庚子記念研究財団』30周年記念肝炎ワークショップ:テーマ:『アジアの肝炎』】(品川シーズンテラス ホールに於いて)に向かう。 筆者の医学博士論文(1984年)は、【肝癌症例におけるB型肝炎ウイルスDNAの組み込み頻度と肝癌発生におけるその評価】であった。 時の流れを痛感する日々である。

第103回 言葉の処方箋 〜 学ぶことは生きる証 〜

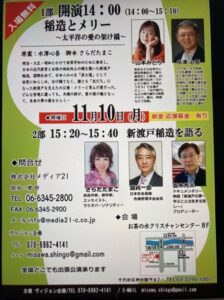

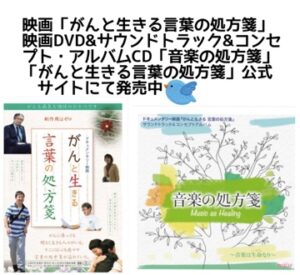

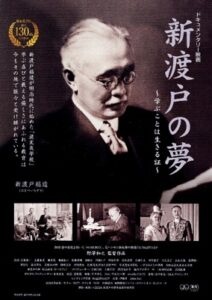

2025年11月10日『お茶の水 がん哲学外来・メディカルカフェ in OCC(お茶の水クリスチャン・センター)』の会場で、【2018年のドキュメンタリー映画『がんと生きる 言葉の処方箋』(文部科学省選定、厚生労働省推薦)と2024年のドキュメンタリー映画『新渡戸の夢 〜 学ぶことは生きる証 〜』(野澤和之監督)】のプロデューサーの並木秀夫氏が【朗読劇】を企画された (添付)

【『新渡戸の夢』をご覧になった、役者さんが、『新渡戸稲造とメリーさんの朗読劇』を開始することを決意されました。 私も微力ながら『朗読劇』を応援をしております。今回朗読される水澤さんは、杉原千畝、賀川豊彦などの朗読劇を海外、国内で行っています。 新渡戸の精神に溢れる『がんと生きる言葉の処方箋』から、『新渡戸の夢』に繋がり、そして『朗読劇』に繋がりました。 嬉しいことです。樋野興夫先生には感謝です。】との連絡を頂いた。

映画『がんと生きる 言葉の処方箋』の解説には、【順天堂大学 名誉教授の樋野興夫氏が提唱する『医学と哲学を結びつけた』のが『がん哲学外来』。そこから発展したのが『がん哲学外来メディカル・カフェ』。カフェでは、がんサバイバーやその家族、医療関係者などが参加して、対話が行われる。悩みが共感され解消へつながっていく。 映画では、『メディカル・カフェ』を運営する4人の主人公が、がんとともに生きる人々へ 勇気や人生の希望を与えていく様子を描いている。 病気や悩みを抱える全ての人たちへの『言葉の処方箋』が映画の中に散りばめられている。】とある。

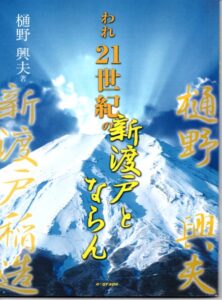

『新渡戸の夢 〜 学ぶことは生きる証 〜』(添付)の企画書には筆者のことを、【若いころより、新渡戸稲造の思想に共感し、新渡戸の哲学を顕彰する活動を繰り広げている。ドキュメンタリー映画『がんと生きる言葉の処方箋』では、出演、監修を手掛け異例のヒット作品に貢献した。 著書多数、中でも『われ21世紀の新渡戸稲造とならん』(添付)がある。】と紹介されている。 ただただ感服する。