第27回 『思いやる心』&『慈愛の心』 〜 『がん哲学外来』の真髄 〜

2024年10月23日、早朝 キャンデーズの『微笑がえし』を拝聴し、【上福岡メディカルカフェ】での講演『病むこと、老いること 対話と寄り添い』(ふじみ野市の上福岡教会)に参上した。 大塚の癌研時代、東武東上線に住んでいた朝霞駅、朝霞台駅、志木駅が懐かしく想い出された。【がん哲学外来は、『病気であっても、病人ではない』その人らしい生き方の探求をモットーに一般社団法人がん哲学外来の活動で、がんの患者さんのみならず、人々が互いに助け合い、励まし合いながら前に進もうとする働きです。今回開設2年を迎える記念として、提唱者の樋野興夫先生より講演していただきます。 講演の後、懇談の時間もあります。】と紹介されていた。

筆者の講演の前に、3曲【『里の秋』、『とこしえの愛』、『ただ感謝します』】を熱唱してくださったのが小野島みさ子様、演奏してくださったのが大野晴子様であった。 お二人とも【川越のぞみカフェ】で活躍されておられるとのことである。

大いに感激した。 筆者は、別室で、個人面談を行った。 大変有意義な充実した時であった。 主催者 佐藤紀子氏から、早速、【樋野先生 本日はお忙しい中、上福岡までお越しいただきまして、ありがとうございました。とても有意義で、励まされるお話で、その後の懇談会でも、活発に話し合うことができました。ありがとうございました。】との心温まるメールを頂いた。

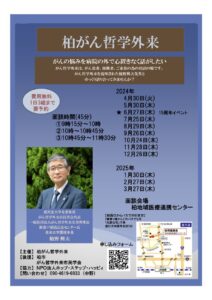

10月24日、『柏がん哲学外来』(柏地域医療連携センター)に赴いた(添付)。3組の個人面談を行った。【がんの悩みを病院の外で心置きなく話がしたい。 『がん哲学外来』は、がん患者、経験者、ご家族の為の対話の場です。 『がん哲学外来』を提唱された樋野興夫先生と ゆっくり語り合ってみませんか?】と紹介されている

『がん哲学外来』は、【『患者さんに寄り添い、対話をを実践し、『相手を思いやる心』&『患者に対する慈愛の心』の姿勢を貫いて『純度の高い専門性と社会的包容力 〜 病気であっても、病人ではない 〜』社会構築を目指す】ものである。 終了後、スタッフと昼食の時を持った。

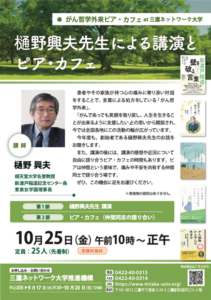

10月25日は、『がん哲学外来ピア・カフェ at 三鷹ネットワーク大学』に赴く(添付)。【患者やその家族が持つ心の痛みに寄り添い対話をすることで、言葉による処方をしている『がん哲学外来』。『がんであっても笑顔を取り戻し、人生を生きることが出来るように支援したい』との思い 今年度も、創始者である樋野興夫先生のお話をお聴きします。また、講演の後には、講演の感想や近況について自由に語り合うピア・カフェの時間もあります。ピアは仲間というぜひ、この機会に足をお運びください。】紹介されている。

人間は、自分では『希望のない状況』であると思ったとしても、『人生の方からは期待されている存在』であると実感する深い学びの時が与えられている。その時、その人らしいものが発動してくるであろう。『練られた品性と綽々たる余裕』は【『がん哲学外来ピア・カフェ at 三鷹ネットワーク大学』の真髄】である。『ビジョン』は人知・思いを超えて進展することを痛感する日々である。

第26回 鍛えられて初めて実得し得る 〜『社会常識を備えもった柔軟性のある人格者』〜

2024年10月19日(土)9:25〜10:10東久留米市立第二小学校副校長 青木真美先生から依頼された6年生の授業『がん教育』に赴いた。 生徒から多数の質問もあり 大変有意義な充実した授業であった。

【『がん哲学外来』は、『相手を思いやる心』&『患者に対する慈愛の心』の姿勢を貫いて『純度の高い専門性と社会的包容力 〜 病気であっても、病人ではない 〜』社会構築を目指す。

『真理は円形にあらず、楕円形である。 一個の中心の周囲に描かるべきものにあらずして、二個の中心の周囲に描かるべきものである。 ― 人は何事によらず 円満と称して円形を要求するが、天然は 人の要求に応ぜずして 楕円形を採るはふしぎである。― 患難の坩堝(るつぼ)の内に燃え尽くす火に 鍛えられて初めて実得し得るものである。』(内村鑑三:1861-1930)。

1919年パリ講和会議が開催されている頃、『スペインかぜ』が フランスでも猛威をふるっていて、パンデミック(世界流行)で、感染者6億人、死者4,000万~5,000万人にも達したと推定されていると、以前に聞いたものである。 そのとき、新渡戸稲造(1862−1933)はパリにいて、その後、国際連盟事務次長に就任している。 ドーマス・カーライル(Thomas Carlyle)の影響を受けた新渡戸稲造は、『common sense(社会常識)を備えもった柔軟性のある人格者』と謳われている。】と語った。

その後、 東京大学ホームカミングデイ(東京大学本郷キャンパス 法文1号館3階26番教室)での『南原繁セミナー(13:00~15:00):南原繁(1889-1974)が問いかけるもの』(主催:南原繁研究会)に向かった。

【戦後最初の東京大学総長である政治学者・南原繁は、新生東京大学の基礎を固めるとともに、戦後日本の教育改革に指導的役割を果たしました。 本セミナーでは、1971年10月8日、南原繁が母校の香川県立三本松高校で行った創立70周年記念講演『われらの歩んだ道』の一部をご一緒に聞いて、南原繁が今日の時代に問いかけるものについて考えます。】と紹介されている。

筆者は、2004年にスタートした『南原繁研究会』【初代代表、鴨下重彦先生(1934-2011;東京大学名誉教授、国立国際医療センター名誉総長)、第2代代表、加藤節 先生(成蹊大学名誉教授)】の3代目の代表を 2019年南原繁生誕130周年を祝し、仰せつかった。 南原繁研究会代表として、『開会あいさつ』を行った。 今年(2024年)は、『南原繁研究会創立20周年 & 南原繁没後50周年』でもある。 南原繁は、内村鑑三と新渡戸稲造から大きな影響を受けた。 戦後、東大総長に就任した。 戦後改革の理想を掲げて、ことに教育改革に主導的役割を果して行く。

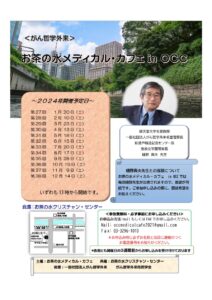

その後『お茶のお茶の水メディカルカフェ in OCC』であった。 10月19日は『3連ちゃん症候群』であった。