第76回 『心にスゥーと入ってきて いつも心が軽くなります』 〜 『言葉の処方箋』 〜

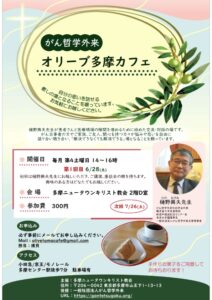

2025年6月28日は、多摩センター駅に向かう。『がん哲学外来 オリーブ多摩カフェ』(主宰:オリーブ多摩カフェ 猪貝幸恵氏) (多摩ニュータウンキリスト教会に於いて)の講演会に赴く(添付)。

【順天堂大学名誉教授の樋野興夫(ひのおきお)先生が、患者さんと医療現場の隙間を埋めるために始めた交流・対話の場『がん哲学外来』。 がん当事者やご家族、ご友人、関心を持つ方々が、悩みを自由に語り合い聴き合い、『解決できなくても解消できる』場となることを願っています。 興味のある方はどなたでもご参加ください。 第1回目の6/28は、樋野先生の特別講演会も行います。】との心温まる紹介がされていた。 ただただ感服する。

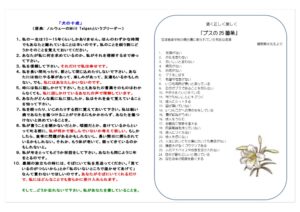

筆者は、講演会では、何時も【『犬の十戒』と 宝塚音楽学校の舞台裏に貼られている有名な『ブスの25箇条』】を紹介する(添付)。【がん患者が自分の学びでもあるが 子供に見せたくて トイレに貼っています。】とのメセージを頂いたものである。 大いに感動した。

【樋野先生のご講演は 何度も参加させて頂いておりますが、その度に 『チャウチャウ犬の風貌』、『ブスの25箇条』等を再確認して 心が穏やかになれるし、どの言葉も 心にスゥーと入ってきて いつも心が軽くなります。 又ご講演を聴く機会を いつも頂けることに感謝しています。 深刻に物事を考えないようにすることは難しいですが、簡単なことですが お話を聞くと 実践できそうなきがします。 ダイアローグを 大切にしようと思いました。】&【冗談を交えながら、いろいろなつながりや 関わりから 興味深く講演いただきました。 これからの人生に役立てたいと思います。 ありがとうございました。】などなど、励ましの多数の言葉を頂く。 まさに、『言葉の処方箋』である。

第75回『日本肝臓論』 〜 全体的な『いたわり』の理解 〜

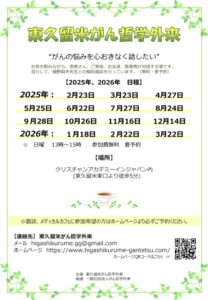

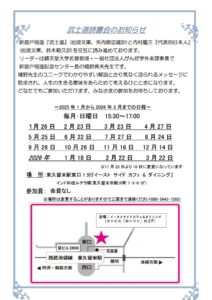

2025年6月22日定例の『東久留米がん哲学外来』(添付)(CAJのキャンパス)、その後『読書会』(添付)(East Sideカフェ)に赴いた。 『東久留米がん哲学外来』は、2008年からスタート、『読書会』は2007年からスタートした。 今回の『東久留米がん哲学外来』と『読書会』には、初参加の方もおられ大変貴重な時となった。

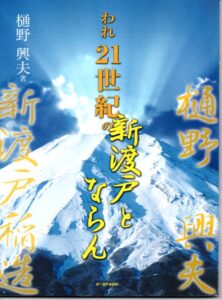

『読書会』のテキストは、新渡戸稲造(1862-1933)著『武士道』と内村鑑三(1861-1930)著『代表的日本人』である。『読書会』の目的は【『良書を読み、有益な話を聞き、心の蔵を豊かにする』(新渡戸稲造)で 行動への意識の根源と原動力をもち、『はしるべき行程』と『見据える勇気』の習得】である。 今回は新渡戸稲造著『武士道』の9章『忠義』であった。 大いに話が盛り上がった。 毎回、新たなる学びが与えられる。 参加者から、『日本肝臓論』について質問された。

筆者は、『日本国のあるべき姿』として『日本肝臓論』(下記)を提案している(添付)。【『日本国も肝臓のような国になれば、世界から尊敬される。 人間の身体と臓器、組織、細胞の役割分担と お互いの非連続性の中の連続性、そして、障害時における全体的な『いたわり』の理解は、世界、国家、民族、人間の在り方への深い洞察へと誘うのであろう。】という趣旨である。

『日本肝臓論』

1) 正常な状態では細胞分裂は静止期にある。

2) 傷害時、必要とあれば強い再生力を示す。

3) 異物に対して免疫寛容性がある。

4) 解毒・代謝作用がある。

『組織・臓器』から『日本人・国際人の存在の意義を学ぶ時』でもあろう!